筋トレの時間の目安

筋トレを始めたばかりの方や、より効果的なトレーニングを目指している方にとって、「どのくらいの時間トレーニングすればいいのか」という疑問は非常に重要です。短すぎれば効果が得られず、長すぎればオーバートレーニングのリスクや時間の無駄になってしまう可能性があります。

実は、筋トレの適切な時間は一概には言えません。個人の体力レベル、トレーニング目的、経験年数、ライフスタイルなど、様々な要因によって最適な時間は変わってきます。しかし、科学的な研究や多くのトレーニング経験から、効果的なトレーニング時間の目安は明確になってきています。

本記事では、筋トレにおける時間の考え方から、具体的な目安時間、おすすめの時間帯まで、あなたのトレーニングを最適化するための情報を網羅的にお届けします。時間を効率的に使いながら、最大の効果を得るための知識を身につけましょう。

筋トレの時間に関する基本的な考え方

量より質が重要

筋トレにおいて最も大切なのは、トレーニング時間の長さではなく、その質です。ダラダラと2時間トレーニングするよりも、集中して45分間行う方が、はるかに効果的な場合が多いのです。

質の高いトレーニングとは、正しいフォームで適切な負荷をかけ、ターゲットとする筋肉にしっかりと刺激を与えることを意味します。時間だけを気にして、フォームが崩れたり、集中力が欠けたりすれば、怪我のリスクが高まるだけでなく、期待する効果も得られません。

トレーニング強度と時間の関係

トレーニングの強度と時間は反比例の関係にあります。高強度のトレーニングを行う場合、長時間続けることは困難ですし、むしろ逆効果になることもあります。一方、低強度から中強度のトレーニングであれば、比較的長い時間継続することが可能です。

例えば、最大筋力の80~90%の重量を扱う高強度トレーニングでは、30分から45分程度が限界でしょう。一方、60~70%程度の中強度トレーニングであれば、60分から90分程度継続することも可能です。

個人差を考慮する重要性

筋トレの適切な時間は、年齢、性別、体力レベル、トレーニング経験、回復能力など、個人の特性によって大きく異なります。20代の若者と50代の中高年では、同じトレーニングでも回復に必要な時間が異なりますし、初心者と上級者では、適切なトレーニング量も変わってきます。

自分の体と対話しながら、最適な時間を見つけていくことが重要です。疲労が蓄積している場合は時間を短縮し、体調が良い日は少し長めにトレーニングするなど、柔軟に調整することが理想的です。

時間別のトレーニング効果

15~20分のトレーニング

15~20分という短時間のトレーニングでも、適切に行えば十分な効果を得ることができます。特に、高強度インターバルトレーニング(HIIT)や、特定の筋群に集中したトレーニングに適しています。

効果とメリット

- 時間がない日でも継続しやすい

- 高い集中力を維持できる

- 筋力維持に効果的

- 初心者の導入期に最適

- 代謝を活性化させる

適しているトレーニング:

- 体幹トレーニング

- 特定部位の集中トレーニング

- HIIT形式のトレーニング

- ウォーミングアップを含む軽めのセッション

ただし、この時間で全身を鍛えることは困難なため、筋肥大を目指す場合や、複数の筋群をバランスよく鍛えたい場合には不十分です。

30~45分のトレーニング

30~45分は、最も効率的で推奨されることが多い時間帯です。科学的な研究でも、この時間帯が筋肥大や筋力向上に最適であるという結果が多く報告されています。

効果とメリット

- 筋肥大に最適な刺激を与えられる

- オーバートレーニングのリスクが低い

- ホルモンバランスが良好に保たれる

- 集中力が持続しやすい

- ウォーミングアップとクールダウンを含められる

- 日常生活に組み込みやすい

適しているトレーニング

- 上半身または下半身の分割トレーニング

- 全身トレーニング(初心者~中級者)

- 複合種目を中心としたプログラム

- 筋力向上を目指すトレーニング

この時間帯では、ウォーミングアップに5~10分、メインのトレーニングに25~35分、クールダウンに5分程度を割り当てることで、安全かつ効果的なセッションを構築できます。

60~90分のトレーニング

60~90分のトレーニングは、上級者や特定の目的を持つトレーニーに適しています。ボディビルダーやパワーリフターなど、より専門的なトレーニングを行う人々が選択する時間帯です。

効果とメリット

- 複数の筋群を徹底的に鍛えられる

- 様々な種目やバリエーションを取り入れられる

- 筋持久力の向上に効果的

- 高度な技術練習が可能

- ボリュームを確保しやすい

注意点

- 集中力の維持が難しくなる

- テストステロンレベルが低下し始める可能性

- コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌が増加

- オーバートレーニングのリスク増加

- 十分な栄養補給と休息が必要

この時間帯でトレーニングする場合は、途中で炭水化物やBCAAなどのサプリメントを補給することが推奨されます。また、トレーニング後の回復にも十分な注意を払う必要があります。

90分以上のトレーニング

90分を超えるトレーニングは、一般的には推奨されません。長時間のトレーニングは、ホルモンバランスの乱れ、疲労の蓄積、怪我のリスク増加など、デメリットが多くなります。

起こりうる問題

- テストステロンレベルの大幅な低下

- コルチゾールの過剰分泌による筋分解

- 中枢神経系の疲労

- 免疫機能の低下

- 集中力の著しい低下

- 怪我のリスクの増加

ただし、特別な理由がある場合(ボディビルディング大会前の追い込み期など)には、適切な栄養管理とコンディショニングのもとで行われることがあります。

レベル別・目的別の目安時間

初心者(トレーニング経験0~6ヶ月)

初心者の方は、まずトレーニングの習慣を身につけることが最優先です。無理をせず、徐々に体を慣らしていくことが重要です。

推奨時間:20~30分(週2~3回)

トレーニング内容

- ウォーミングアップ:5分

- メインセット:15~20分

- クールダウン:5分

初心者の段階では、全身を使う複合種目(スクワット、デッドリフト、ベンチプレス、ローイングなど)を中心に、基本的なフォームを習得することに集中しましょう。各種目2~3セット、8~12回程度の反復で十分です。

長時間のトレーニングは避け、短時間でも定期的に継続することが成功への近道です。筋肉痛が残っている場合は無理せず、十分に回復してから次のトレーニングに臨みましょう。

中級者(トレーニング経験6ヶ月~2年)

中級者になると、基本的なフォームが身につき、ある程度の筋力もついてきます。この段階では、トレーニングの強度や量を徐々に増やしていく時期です。

推奨時間:45~60分(週3~4回)

トレーニング内容

- ウォーミングアップ:10分

- メインセット:35~45分

- クールダウン:5分

分割法(スプリットルーティン)を導入し、特定の筋群を集中的に鍛える日を設けることで、より効果的なトレーニングが可能になります。例えば、「上半身の押す日」「上半身の引く日」「下半身の日」といった分け方や、「胸・三頭筋」「背中・二頭筋」「脚・肩」といった分け方が一般的です。

各筋群に対して3~5種目、各種目3~4セットを目安に、適切な負荷でトレーニングを行いましょう。

上級者(トレーニング経験2年以上)

上級者は、自分の体を熟知し、目的に応じたプログラムを組む能力があります。より高度なテクニックや、個別化されたアプローチが必要になります。

推奨時間:60~90分(週4~6回)

トレーニング内容:

- ウォーミングアップ:10~15分

- メインセット:45~70分

- クールダウン:5~10分

上級者になると、ピリオダイゼーション(周期化トレーニング)を取り入れ、強度や量を計画的に変化させることが重要です。高重量の日、中重量高回数の日、テクニック重視の日など、メリハリをつけたプログラミングが効果的です。

また、予備疲労法、ドロップセット、スーパーセットなどの高度なテクニックを駆使して、筋肉に新しい刺激を与え続けることが成長のカギとなります。

目的別の時間配分

筋肥大(バルクアップ)を目指す場合:45~75分

筋肥大を最大化するには、中程度の重量で中高回数(8~12回)のトレーニングを、十分なボリュームで行う必要があります。各筋群に対して複数の種目を、様々な角度から刺激することが重要です。

セット間の休息は60~90秒程度とし、筋肉に継続的な緊張を与えます。トレーニング全体で、各筋群に対して12~20セット程度を目安にすると良いでしょう。

筋力向上を目指す場合:45~90分

最大筋力の向上を目指す場合、高重量を扱うため、セット間の休息時間を長く(3~5分)取る必要があります。そのため、トレーニング時間は長くなりがちですが、種目数は少なめに抑えます。

主要な複合種目(スクワット、デッドリフト、ベンチプレス、オーバーヘッドプレスなど)を中心に、5回以下の低回数、高強度でトレーニングします。

ダイエット・減量を目指す場合:30~60分

脂肪燃焼を目的とする場合、筋トレと有酸素運動を組み合わせることが効果的です。筋トレは30~45分程度に抑え、その後有酸素運動を15~30分追加する方法が一般的です。

または、サーキットトレーニングやHIITなど、短時間で高い代謝効果を得られるトレーニング方法を選択することも有効です。セット間の休息を短く(30~45秒)することで、心拍数を高く保ち、カロリー消費を促進できます。

健康維持・体力向上を目指す場合:30~45分

健康維持や一般的な体力向上が目的の場合、無理のない範囲で継続することが最も重要です。週2~3回、30~45分程度の全身トレーニングで十分な効果が得られます。

大きな筋群を使う複合種目を中心に、機能的な動きを取り入れたプログラムが理想的です。ケガのリスクを最小限に抑えながら、長期的に継続できるプログラムを組みましょう。

おすすめのトレーニング時間帯

朝(起床後~午前中)

メリット

- 1日のスケジュールに左右されにくい

- テストステロンレベルが高い時間帯

- トレーニング後の代謝が1日中高まる

- 達成感で1日を始められる

- ジムが比較的空いている

デメリット・注意点:

- 体温が低く、怪我のリスクが高い

- 十分なウォーミングアップが必要

- 早起きの習慣が必要

- 空腹状態でのトレーニングは避ける

朝トレーニングする場合は、起床後すぐではなく、軽い朝食や水分を摂取してから行うことが推奨されます。また、通常より長めのウォーミングアップ(15~20分)を行い、体温を上げてからメインセットに入りましょう。

最適なトレーニング時間:30~45分

昼(12時~14時)

メリット:

- 体温がピークに近づいている

- 午前の仕事の区切りでリフレッシュできる

- 午後の集中力向上につながる

- 適度に目覚めており、パフォーマンスが良い

デメリット・注意点:

- 仕事の都合で時間確保が難しい

- 混雑している可能性

- 昼食のタイミング調整が必要

- トレーニング後の眠気

昼休みを利用してトレーニングする場合は、効率的なプログラムを組むことが重要です。時間が限られているため、複合種目中心の30分程度のセッションが現実的でしょう。

最適なトレーニング時間:30~40分

夕方(16時~18時)

メリット

- 体温が最も高く、パフォーマンスがピーク

- 筋力と柔軟性が最大になる時間帯

- 反応速度が向上している

- 科学的に最も効果的な時間帯

- 怪我のリスクが低い

デメリット・注意点

- ジムの混雑時間

- 仕事の延長で行けない可能性

- 夕食の時間が遅くなる

多くの研究で、夕方が最もトレーニング効果が高い時間帯であることが示されています。体温、ホルモンレベル、神経系の活性度など、あらゆる要素が最適な状態になります。

最適なトレーニング時間:45~75分

夜(19時以降)

メリット

- 仕事後のストレス解消

- 時間に余裕がある

- 翌日を気にせずトレーニングできる

- 比較的空いてくる時間帯

デメリット・注意点

- 激しいトレーニングは睡眠の質を下げる可能性

- 疲労が蓄積している

- 夕食との時間調整が難しい

- 就寝3時間前には終わらせるべき

夜遅い時間のトレーニングは、交感神経を刺激し、睡眠の質を低下させる可能性があります。少なくとも就寝3時間前にはトレーニングを終え、クールダウンとストレッチを丁寧に行いましょう。

最適なトレーニング時間:30~60分

時間帯の選び方のポイント

最適な時間帯は個人のライフスタイルや体質によって異なります。以下のポイントを参考に、自分に合った時間帯を見つけましょう:

- 継続可能性を最優先:科学的に最適でも続けられなければ意味がありません

- 体内時計を観察:自分がいつ最も元気で力が出るかを把握する

- 一定の時間に固定:体が適応し、パフォーマンスが向上します

- 食事との関係:空腹すぎても満腹すぎてもパフォーマンスは低下します

- 仕事や家庭とのバランス:無理のない範囲で組み込むことが長続きの秘訣

部位別のトレーニング時間配分

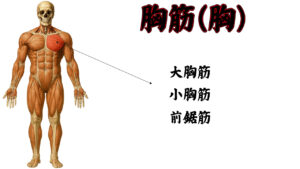

大筋群(胸、背中、脚)のトレーニング時間

大きな筋群は、多くのエネルギーを必要とし、様々な角度からの刺激が効果的です。そのため、比較的長めの時間を確保する必要があります。

推奨時間:45~60分(各部位)

胸のトレーニング例

- ウォーミングアップ:10分

- ベンチプレス(複合種目):15分(4セット)

- インクラインダンベルプレス:10分(3セット)

- ダンベルフライまたはケーブルフライ:10分(3セット)

- プッシュアップのバリエーション:5分(2セット)

- クールダウン:5分

背中のトレーニング例

- ウォーミングアップ:10分

- デッドリフトまたはバーベルロウ:15分(4セット)

- ラットプルダウンまたは懸垂:10分(3セット)

- シーテッドロウ:10分(3セット)

- ワンアームダンベルロウ:10分(3セット)

- クールダウン:5分

脚のトレーニング例

- ウォーミングアップ:10分(特に入念に)

- スクワット:15分(4セット)

- レッグプレスまたはルーマニアンデッドリフト:10分(3セット)

- レッグカールまたはレッグエクステンション:10分(3セット)

- カーフレイズ:5分(3セット)

- クールダウン:5分

小筋群(腕、肩、腹筋)のトレーニング時間

小さな筋群は、大筋群ほど多くの時間を必要としません。ただし、しっかりと追い込むことが重要です。

推奨時間:30~45分(各部位)

肩のトレーニング例

- ウォーミングアップ:10分

- オーバーヘッドプレス:12分(4セット)

- サイドレイズ:8分(3セット)

- リアデルトフライ:8分(3セット)

- フロントレイズ:7分(2セット)

腕のトレーニング例

- ウォーミングアップ:5分

- バーベルカール:10分(3セット)

- ハンマーカール:8分(3セット)

- トライセプスディップス:10分(3セット)

- トライセプスエクステンション:7分(3セット)

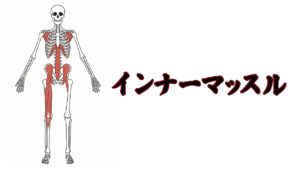

腹筋・体幹のトレーニング例:

- ウォーミングアップ:5分

- プランクバリエーション:8分

- クランチまたはシットアップ:7分(3セット)

- レッグレイズ:7分(3セット)

- ロシアンツイスト:7分(3セット)

- クールダウン:5分

全身トレーニングの時間配分

時間が限られている場合や、週に2~3回しかトレーニングできない場合は、全身を一度に鍛えるアプローチが効果的です。

推奨時間:45~60分

全身トレーニング例:

- ウォーミングアップ:10分

- スクワット(下半身複合種目):12分(4セット)

- ベンチプレスまたはプッシュアップ(上半身押す):10分(3セット)

- デッドリフトまたはロウイング(上半身引く):10分(3セット)

- ショルダープレス(肩):8分(3セット)

- プランクまたは腹筋運動:7分

- クールダウン:5分

この配分により、主要な筋群すべてに刺激を与えながら、オーバートレーニングを避けることができます。

セット間・種目間の休息時間

トレーニング全体の時間を管理する上で、休息時間のコントロールは非常に重要です。休息時間は、トレーニングの目的や強度によって調整する必要があります。

目的別の休息時間

筋力向上を目指す場合:3~5分

高重量を扱う場合、中枢神経系とエネルギーシステムの完全な回復が必要です。十分な休息を取ることで、次のセットでも高い強度を維持できます。焦らず、しっかりと回復してから次のセットに臨みましょう。

筋肥大を目指す場合:60~90秒

筋肥大に最適な代謝ストレスを生み出すには、完全に回復する前に次のセットを開始することが効果的です。60~90秒の休息で、適度な疲労を蓄積させながら、十分なボリュームを確保できます。

筋持久力向上を目指す場合:30~60秒

短い休息時間で、心拍数を高く保ちながらトレーニングすることで、筋持久力と心肺機能の両方を向上させることができます。この方法は、脂肪燃焼効果も高いです。

ダイエット・脂肪燃焼を目指す場合:30~45秒

できるだけ短い休息で、高い代謝状態を維持することが脂肪燃焼のカギです。サーキット形式やスーパーセットを取り入れ、効率的にカロリーを消費しましょう。

種目による休息時間の調整

複合種目(多関節運動):長め(90秒~5分)

スクワット、デッドリフト、ベンチプレスなどの複合種目は、多くの筋群と神経系を動員するため、より長い休息が必要です。特に重量が重い場合は、3~5分の休息を取りましょう。

アイソレーション種目(単関節運動):短め(45~90秒)

カールやフライなど、特定の筋肉を孤立させて鍛える種目は、比較的早く回復します。短めの休息で効率よくトレーニングできます。

休息時間管理のテクニック

- タイマーを活用:スマートフォンのタイマーを使って、正確に休息時間を管理しましょう

- アクティブレスト:完全に静止するのではなく、軽く歩いたり、次の種目の準備をしたりすることで、血流を維持できます

- 呼吸を整える:休息中に深呼吸を行い、酸素供給と心拍数の回復を促進します

- 水分補給:各休息時に少量の水を飲むことで、パフォーマンスを維持できます

- 次のセットをイメージ:メンタルリハーサルを行い、フォームと動作を確認します

トレーニング効果を最大化するための追加要素

ウォーミングアップの重要性と時間配分

ウォーミングアップは、トレーニングの質を高め、怪我を防ぐために不可欠です。全体のトレーニング時間の10~20%をウォーミングアップに充てるべきです。

効果的なウォーミングアップの構成(10~15分)

- 一般的ウォーミングアップ(5分)

- 軽い有酸素運動(ジョギング、エアロバイク、ローイングなど)

- 全身の血流を促進し、体温を上げる

- 動的ストレッチ(3~5分)

- アームサークル、レッグスイング、トランクツイストなど

- 関節の可動域を広げ、動きの準備をする

- 特異的ウォーミングアップ(3~5分)

- これから行う種目の動作を軽い負荷で実施

- 神経系を活性化し、フォームを確認

例えば、ベンチプレスを行う前に、バーのみで15回、最大重量の50%で10回、70%で5回といった段階的なウォーミングアップセットを行います。

クールダウンとストレッチの時間

トレーニング後のクールダウンも、回復を促進し、次回のパフォーマンスを維持するために重要です。全体の5~10%の時間を充てましょう。

効果的なクールダウン(5~10分)

- 軽い有酸素運動(3~5分)

- 心拍数を徐々に下げる

- 血液循環を促進し、老廃物の除去を助ける

- 静的ストレッチ(5分)

- 使用した筋肉を中心に、各部位20~30秒ずつ

- 筋肉の緊張を解き、柔軟性を向上させる

- 深呼吸とリラクゼーション(2~3分)

- 交感神経から副交感神経への切り替えを促す

- 精神的なリカバリーにも効果的

栄養摂取のタイミング

トレーニング効果を最大化するには、適切なタイミングでの栄養摂取が重要です。

トレーニング前(1~2時間前)

- 炭水化物とタンパク質を含む軽食

- エネルギー源となり、トレーニング中のパフォーマンスを支える

トレーニング中(60分以上のトレーニングの場合):

- BCAAやEAAなどのアミノ酸

- 炭水化物ドリンク(スポーツドリンクなど)

- 水分と電解質の補給

トレーニング後(30分~2時間以内):

- タンパク質20~40g

- 炭水化物(体重1kgあたり0.5~1g)

- 筋肉の回復と成長を促進

睡眠と回復の重要性

どんなに完璧なトレーニングを行っても、適切な回復がなければ効果は半減します。

推奨睡眠時間:7~9時間

トレーニングを行っている人は、一般的な推奨量よりも多くの睡眠が必要です。睡眠中に成長ホルモンが分泌され、筋肉の修復と成長が促進されます。

質の高い睡眠のために

- 就寝前のカフェイン摂取を避ける

- 寝室を暗く、涼しく保つ

- 就寝時間を一定にする

- 就寝前のスマートフォン使用を控える

- トレーニングは就寝3時間前までに終える

よくある間違いと注意点

長すぎるトレーニングの弊害

「長時間トレーニングすればするほど効果がある」という考えは誤りです。むしろ、以下のような問題を引き起こします。

オーバートレーニング症候群のサイン

- 慢性的な疲労感

- パフォーマンスの低下

- 睡眠の質の低下

- 食欲不振

- 気分の落ち込み

- 頻繁な風邪や感染症

- 安静時心拍数の上昇

- トレーニングへのモチベーション低下

これらの症状が現れたら、トレーニング時間や頻度を見直し、十分な休息を取る必要があります。場合によっては、1~2週間の完全休養(ディロード)が必要です。

短すぎるトレーニングの問題

一方で、極端に短いトレーニングも効果が限定的です。

15分未満のトレーニングの課題:

- 十分なボリュームを確保できない

- ウォーミングアップとクールダウンの時間が不足

- 筋肥大には不十分な刺激

- 複数の筋群をバランスよく鍛えられない

ただし、全くトレーニングしないよりは短時間でも行う方が良いです。時間がない日は、短時間高強度のトレーニングで筋力を維持しましょう。

休息時間のコントロール不足

スマートフォンを見ながら、気づいたら10分経っていた…という経験はありませんか?休息時間の管理不足は、以下の問題を引き起こします。

長すぎる休息の問題

- トレーニング密度が下がる

- 体温が低下し、怪我のリスク増加

- 集中力の低下

- 総トレーニング時間が不必要に長くなる

短すぎる休息の問題

- 十分な回復ができず、パフォーマンス低下

- フォームが崩れ、怪我のリスク増加

- 目標とする反復回数をこなせない

タイマーを使って、計画的に休息時間を管理することが重要です。

個人差を無視した画一的なアプローチ

雑誌やSNSで紹介されているプログラムが、必ずしもあなたに最適とは限りません。

考慮すべき個人的要因

- 年齢と回復能力

- トレーニング経験

- 仕事や生活の忙しさ

- ストレスレベル

- 栄養状態

- 睡眠の質

- 既往症や怪我の履歴

自分の体と対話し、調子の良い日は追い込み、疲労が蓄積している日は軽めにするなど、柔軟に調整することが長期的な成功につながります。

ウォーミングアップとクールダウンの軽視

「時間がないから」とウォーミングアップを省略したり、トレーニングが終わったらすぐに帰ってしまったりするのは、非常に危険です。

ウォーミングアップ不足のリスク:

- 筋肉の肉離れ

- 関節の捻挫

- 腱の損傷

- パフォーマンスの低下

クールダウン不足の影響

- 筋肉痛の増加

- 回復の遅延

- 柔軟性の低下

- 次回トレーニングへの悪影響

最低でも5分ずつは確保し、安全で効果的なトレーニングを心がけましょう。

トレーニング時間の最適化テクニック

スーパーセット

2つの異なる種目を休息なしで連続して行う方法です。時間を大幅に短縮しながら、高い強度を維持できます。

効果的なスーパーセットの組み合わせ

- 拮抗筋(例:胸と背中、二頭筋と三頭筋)

- 上半身と下半身

- プッシュとプル

例:ベンチプレス→ベントオーバーロウ(休息)→繰り返し

ジャイアントセット

3~4種目を連続して行う方法で、さらに時間効率を高められます。特に同じ筋群を様々な角度から刺激したい場合に効果的です。

胸のジャイアントセット例:

- バーベルベンチプレス

- インクラインダンベルプレス

- ダンベルフライ

- プッシュアップ (セット終了後、2~3分休息)

ドロップセット

通常のセットを限界まで行った後、すぐに重量を下げて追加のセットを行う方法です。時間を節約しながら、筋肉を徹底的に追い込めます。

実施方法:

- 通常の重量で限界まで

- 重量を20~30%下げて限界まで

- さらに20~30%下げて限界まで (これで1セット完了)

サーキットトレーニング

複数の種目を順番に行い、全種目終了後に休息を取る方法です。全身を効率よく鍛えられ、心肺機能も向上します。

サーキット例(各30~45秒)

- スクワット

- プッシュアップ

- ルーマニアンデッドリフト

- ダンベルロウ

- プランク

- バーピー (1~2分休息後、3~5周繰り返す)

予備疲労法

複合種目の前にアイソレーション種目で特定の筋肉を疲労させる方法です。軽い重量でも効果的に鍛えられるため、高重量による怪我のリスクを減らせます。

例(胸のトレーニング)

- ダンベルフライ(予備疲労)

- ベンチプレス(複合種目)

効率的なトレーニングプログラムの例

時間がない日のプログラム(30分)

- ウォーミングアップ(5分)

- スクワット(8分、4セット)

- プッシュアップ(7分、3セット)

- ロウイング(7分、3セット)

- クールダウン(3分)

標準的なプログラム(45分)

- ウォーミングアップ(10分)

- メイン種目1(12分、4セット)

- メイン種目2(10分、3セット)

- 補助種目1(8分、3セット)

- 補助種目2またはコア(7分)

- クールダウン(5分)

まとめ

筋トレの適切な時間は、個人の目標、経験レベル、ライフスタイルによって大きく異なりますが、一般的なガイドラインとして以下のポイントを押さえておきましょう。

時間の基本原則

- 質が量に勝る:長時間のトレーニングよりも、集中した短時間のトレーニングの方が効果的です。30~60分の集中したトレーニングで十分な結果が得られます。

- レベル別の推奨時間:

- 初心者:20~30分(週2~3回)

- 中級者:45~60分(週3~4回)

- 上級者:60~90分(週4~6回)

- 目的別の最適時間

- 筋肥大:45~75分

- 筋力向上:45~90分

- ダイエット:30~60分

- 健康維持:30~45分

- 最適な時間帯:科学的には夕方(16時~18時)が最も効果的ですが、継続可能性を最優先に、自分のライフスタイルに合った時間帯を選びましょう。

- 休息時間の管理

- 筋力向上:3~5分

- 筋肥大:60~90秒

- 脂肪燃焼:30~45秒

- ウォーミングアップとクールダウン:トレーニング時間の15~20%をこれらに充て、怪我の予防と回復促進を図りましょう。

- 90分以上のトレーニングは避ける:長すぎるトレーニングは、ホルモンバランスの乱れやオーバートレーニングのリスクを高めます。

成功への鍵

最も重要なのは、「自分に合った時間でコンスタントに継続すること」です。週に1回2時間トレーニングするよりも、週3回45分ずつトレーニングする方がはるかに効果的です。

また、トレーニング時間だけでなく、栄養、睡眠、ストレス管理など、総合的なアプローチが筋肉の成長と体力向上には不可欠です。トレーニング時間を最適化しつつ、生活全体のバランスを保つことが、長期的な成功につながります。

自分の体と対話し、疲労のサインに注意を払いながら、無理のない範囲でトレーニングを楽しみましょう。時には休息も立派なトレーニングの一部です。適切な時間配分と回復を心がけ、健康的で持続可能なフィットネスライフを送ってください。

最後に

この記事で紹介した時間はあくまで目安です。最も大切なのは、あなた自身が心地よく、かつ効果を感じられるトレーニング時間を見つけることです。数週間から数ヶ月かけて様々な時間帯や長さを試し、自分に最適なパターンを確立していきましょう。

筋トレは生涯続けられる素晴らしい習慣です。焦らず、自分のペースで、楽しみながら継続することが、最も確実な成功への道です。今日から、あなたに最適なトレーニング時間を見つける旅を始めてみてください!